防災は日頃の備えと健康から

防災健康サポーターは

誰でも受講OK

オンラインで学べる

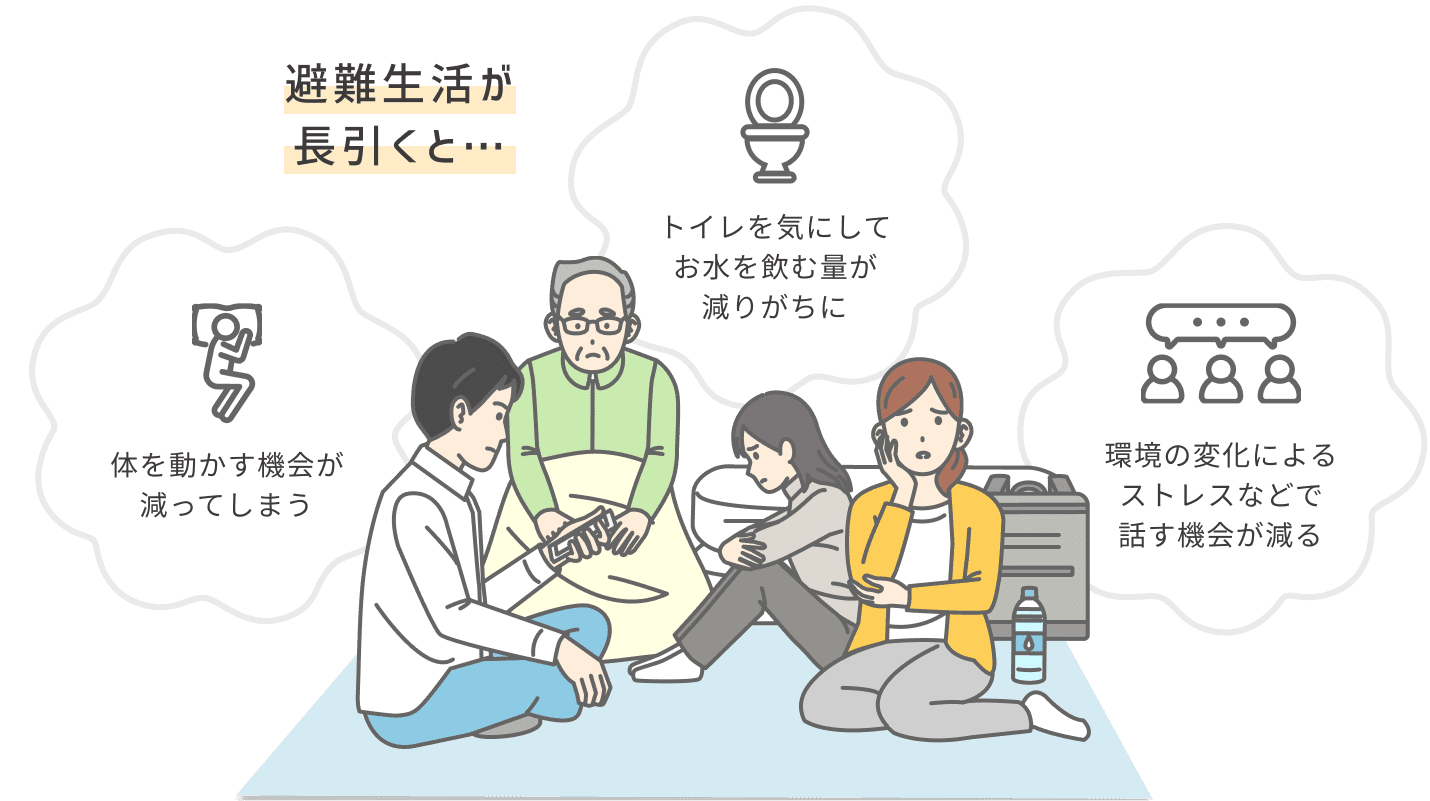

災害時、避難生活が長期化すると

健康への被害が拡大します。

とくに高齢者は、体を動かす機会が減ることで心身機能が低下し

「ロコモティブシンドローム※」「認知症」のリスクが高まります。

※ロコモティブシンドローム(運動器症候群)

加齢や生活習慣によって骨・関節・筋肉の機能が低下し、歩行障害が起こること。

健康に被害が出る前に、予防が大切です。

健康二次被害を防ぐために、意識したい3つのポイント

適度な運動

こまめな水分摂取

人とのコミュニケーション

その対策のために生まれたのが、

防災健康サポートプログラムです。

日頃の備えが、

自分や家族を守る力に

- いざという時に備えられる

- 大切な人を支えられる

- 地域をつなぐ力になる

動画で学んでみよう!

動かない(座りっぱなし)のリスク

災害時に備える太もも・お尻の運動

スクワットでぼうさい体操

自分の健康を守りたい方

もしもの避難生活でも健康に過ごせるように、

健康二次被害を防ぐ方法をやさしく学べます。

家族や地域住民の健康を支えたい方

避難生活では「声かけ・見守り・健康の気づき」が大切です。

防災健康サポーターは、専門知識がなくてもオンラインで学び、地域で活かせる新しい健康支援のかたちです。

防災・福祉・健康担当の自治体職員の皆さまへ

災害時の健康二次被害を防ぐには、地域の担い手育成がカギです。

自治体での活用方法、研修ツール、導入事例をご紹介します。

監修者紹介

町田 修一先生

順天堂大学大学院

スポーツ健康科学研究科

教授

災害時こそ「動くこと」を意識し、ご自身やご家族、地域の皆さまの健康を守りましょう。無理のない範囲で体を動かし、心と体の機能を保つことが大切です。本プログラムが、大切な方々の健康を支える一助となれば幸いです。

推薦者紹介

松尾 一郎先生

東京大学大学院

情報学環総合防災情報研究センター

客員教授

熊本地震や能登半島地震では、直接死よりも災害関連死が増加しています。 この災害関連死の解消には、被災者自らが健康被害防止に取り組めるよう「防災健康サポートプログラム」を命を守る備えとして頂ければ幸いです。

協力

福島県いわき市