災害時の“見えない健康リスク”に、

地域で備える

災害発生時、多くの自治体では「避難所の確保」や「物資の手配」などに追われ、避難者一人ひとりの健康状態の変化まで十分に対応しきれないという課題があります。

避難生活が長引くと…

特に高齢者や慢性疾患のある方は、避難生活で体を動かさない・水分を摂らない・人と話さないことによって、転倒・持病の悪化・認知機能の低下といった健康二次被害が生じやすくなります。

このような健康悪化をいかに早く気づき、予防できるかが、避難所運営の質と地域の支援力を左右します。

知っておきたい用語

メタボ(メタボリックシンドローム)

内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などになりやすい病態。

サルコペニア

加齢により筋肉量が減少し、筋力や身体機能が低下した状態。日常生活にも支障をきたす。

ロコモ(ロコモティブシンドローム、運動器症候群)

加齢や生活習慣によって骨・関節・筋肉の機能が低下し、歩行障害が起こること。

フレイル

加齢によって心身が衰え、回復力が低下した健康と要介護の間の虚弱な状態。

こんな課題を感じていませんか?

- 避難生活長期化による高齢者の健康悪化が心配

- 医療職・保健師が足りず、全員をケアできない

- 支援者が疲弊し、持続可能な体制が組みにくい

「地域の担い手」を育てる新しい備えを

このプログラムは、住民一人ひとりが「自分の健康は自分で守る」という意識を持ち、日頃から備えること(自助)と、避難生活で周囲を支える行動(共助)を両立できるよう設計された防災健康支援の仕組みです。

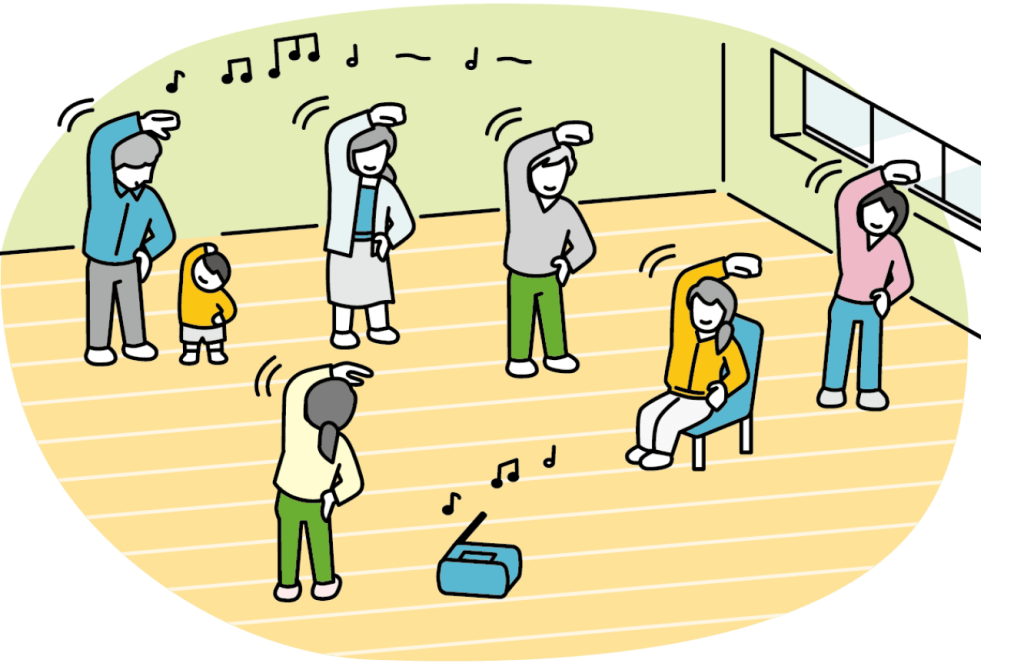

いざという時に、体や心の健康を自分で守れるよう、やさしく実践しやすい情報や体操を提供しています。また、避難生活中に住民同士が支え合えるよう、「防災健康サポーター」として育成・活用していく制度を整備しています。

行政職員や医療専門職だけでは支えきれない「健康の見守り」を、地域の共助力でカバーする新しい防災モデル「防災健康サポーター」を活用し、災害対応を「行政だけが担う」時代から、地域ぐるみで命と健康を守る仕組みにしていきませんか?

現場からの声

福島県いわき市の気づきとり組み

いわき市長より

近年、自然災害が激甚化頻発化している中で、避難生活を余儀なくされる方々の健康を守るための対策が、より一層重要となっています。

当市は、この課題解決を目指した「防災健康サポータープログラム」を実践することで、避難生活の長期化に伴う高齢者等の健康悪化防止につながるものと期待して、助言等の協力をさせていただきました。

当市の経験や知見を盛り込んだ本プログラムを全国の皆様にご活用いただき、健康二次被害の予防軽減につながれば幸いです。

いわき市長

内田 広之

いわき市災害対策課 担当者様より

福島県いわき市は、平成23年の東日本大震災以降も、幾度か豪雨災害に見舞われました。

県内初となる線状降水帯が発生した令和5年台風第13号災害では、市内で最大約650名の方が指定避難所に避難するとともに、約1,700棟の住家が浸水被害を受ける等の甚大な被害となりました。

市では、発災翌日から保健師等による被災者健康調査を開始し、延べ約8,400世帯を訪問しました。

その結果、支援者のいない高齢者のみ世帯においては、心身機能の低下や今後の生活不安から、見守りなどの必要性や福祉的ニーズを把握しました。

また、発災から5日後に避難所で避難していた方の約4割が65歳以上と、避難生活を送る高齢者への支援の重要性を再認識しました。

今回、本プログラムの作成に被災自治体の職員として参加させていただきましたが、全国の皆様には、平時から災害への備えとしてご活用いただければと思います。

防災健康サポーターの役割

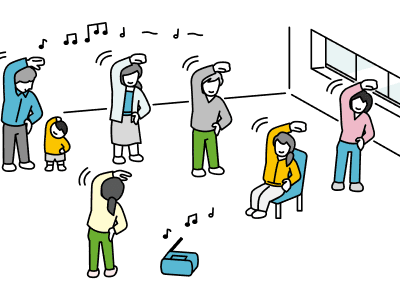

状況に応じた適切な声掛けや運動の提案・実施

座りっぱなしによる筋力低下やエコノミークラス症候群を防ぎます

高齢者や持病のある方に対し、水分補給の促し

トイレを気にして水を控える傾向のある高齢者への脱水予防に

あいさつや会話を通じた見守り、孤立の防止

人と話さないことによる心身の不調や認知機能低下の予防に

異変の早期発見と専門職へのつなぎ

「いつもと違う様子」に早く気づく住民ならではの視点を活かします

防災健康サポーター活用方法

防災健康サポーター制度は、個人が専用サイトで学び、

取得できる自己学習型のプログラムです。

活用例

- 避難訓練や防災講座の中で紹介・案内

- 健康支援の視点を取り入れた新しい訓練や講座づくりに

- 市報・広報紙での紹介記事やバナー掲載

- 地域の共助力を高める取り組みとして、住民に周知

- 健康講座・体操教室・地域サロンでの活用

- 専用サイト内の動画や冊子などのコンテンツは、自由にご活用いただけます(出典明記のみでOK)

※自治体名を入れたい場合はお問い合わせください

地域に“共助の担い手”を

育てる一歩として

防災健康サポーター制度は、自治体と住民が協力して災害時の健康を守る新たな取り組みです。まずは、「こんな制度があります」と紹介いただくだけでも大きな一歩になります。

ぜひ、貴自治体での健康・防災活動にあわせてご活用ください。