体を動かさないと、どんなことが起こる?

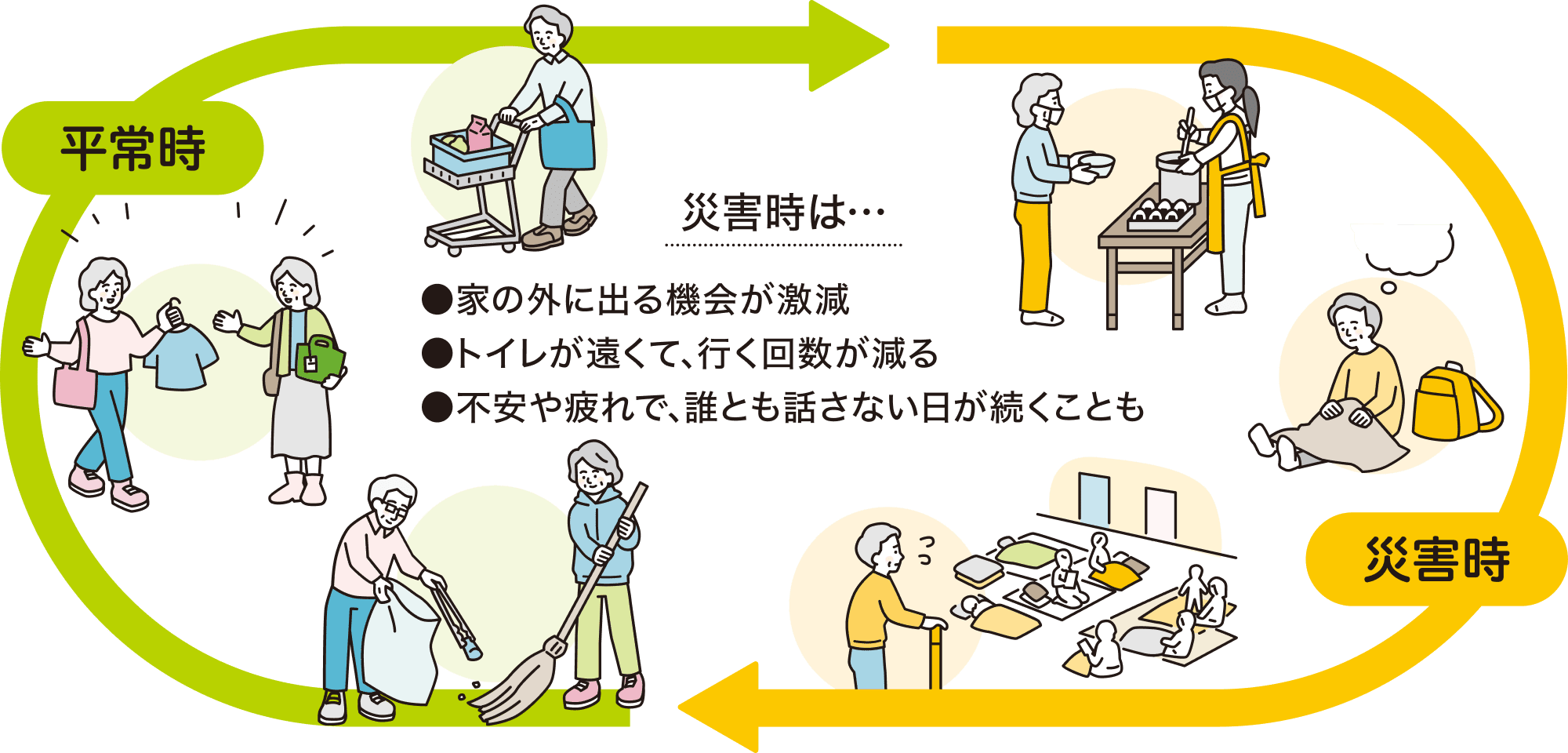

普段の生活では気づかないうちに、意外とたくさん動いています。

避難生活では、「動かないこと」が思った以上に健康に影響します。

“動かない”は

要支援・要介護の要因に

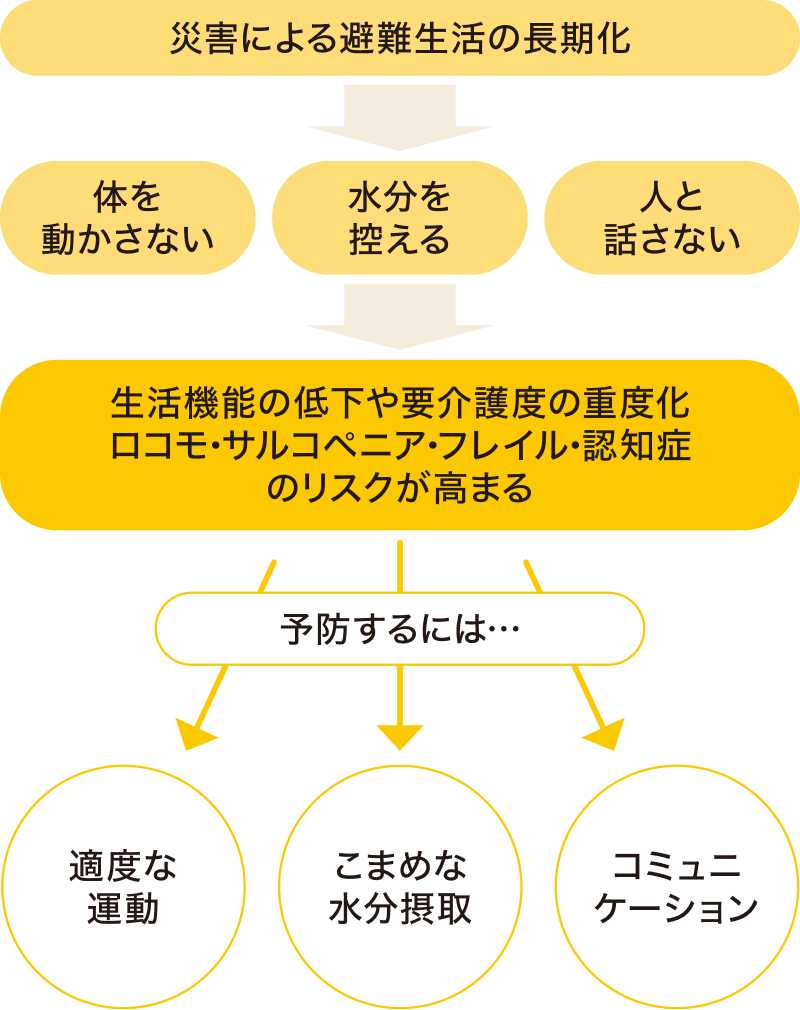

体を動かさない生活が続くと、骨・関節・筋肉が徐々に衰えていき、筋力の低下、関節の痛み、歩行障害、さらには認知機能の低下といったリスクが高まります。

また、水分不足による脱水や、人とのコミュニケーション不足も、健康への悪影響を及ぼす要因となります。

健康二次被害を防ぐために、日頃のちょっとした意識と、周りとのつながりが鍵となります。

知っておきたい用語

メタボ(メタボリックシンドローム)

内臓肥満に高血圧・高血糖・脂質代謝異常が組み合わさることにより、心臓病や脳卒中などになりやすい病態。

サルコペニア

加齢により筋肉量が減少し、筋力や身体機能が低下した状態。日常生活にも支障をきたす。

ロコモ(ロコモティブシンドローム、運動器症候群)

加齢や生活習慣によって骨・関節・筋肉の機能が低下し、歩行障害が起こること。

フレイル

加齢によって心身が衰え、回復力が低下した健康と要介護の間の虚弱な状態。

健康二次被害を防ぐためのポイント

避難生活では、体を動かす機会がぐっと減ってしまいます。

そのまま何日も座りっぱなしや寝たきりのような状態が続くと、筋肉が弱りやすくなり、

歩くのがつらくなったり、転びやすくなったりすることがあります。

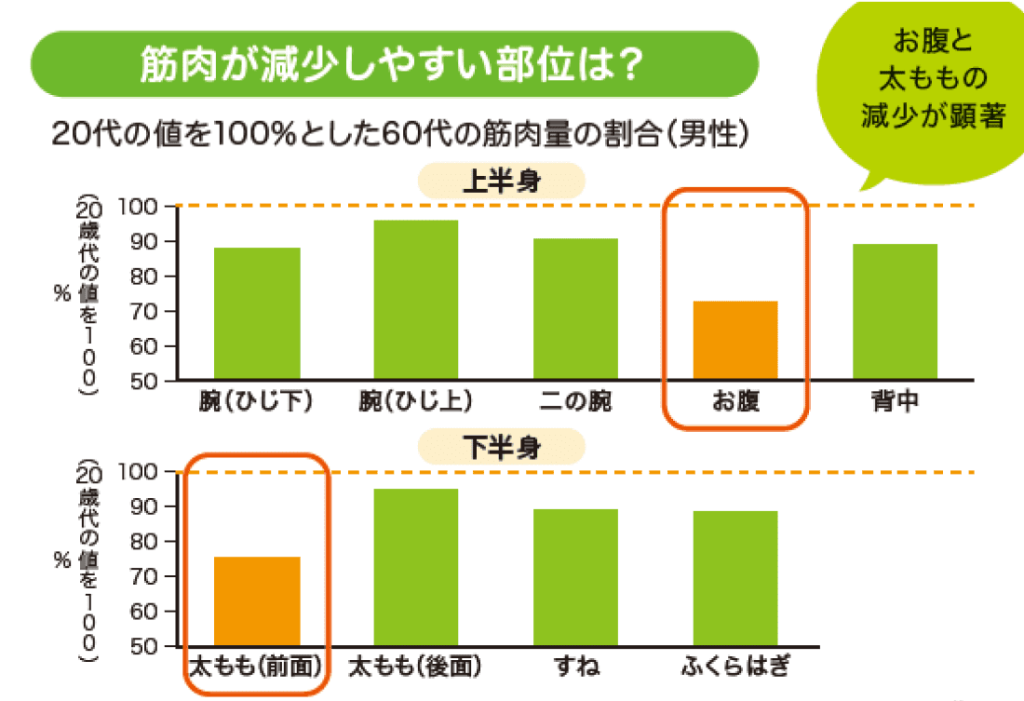

災害時に鍛えるべきは、

「太もも」と「お腹」の筋肉。

- 太ももの筋肉

- 立ち上がったり、歩いたり、踏ん張ったりするときに欠かせない筋肉です

- お腹の筋肉

- 体のバランスを保つのに重要で、背中や腰の負担を減らす働きもあります

筋肉を守るためにも

水分補給を忘れずに

筋肉の約7割は水分でできています。水分が足りないと、栄養や酸素がうまく届かず、筋力が落ちる原因にもなります。高齢の方は、のどの渇きを感じにくくなるため、意識してこまめにお水を飲むことが大切です。

「声をかける」だけでも

心と体の健康を守れます

避難生活では、人と話す機会が減りがちです。

あいさつやちょっとした会話があるだけで、気持ちが落ち着き、脳への刺激にもなります。「こんにちは」「大丈夫ですか?」のひと言が、心と体の支えになります。

日頃からできる“体の備え”

避難所などの限られたスペースでも、

ちょっとした意識と動きで筋肉を守ることができます。

無理なく少しずつ毎日続けてみましょう。

たとえば…

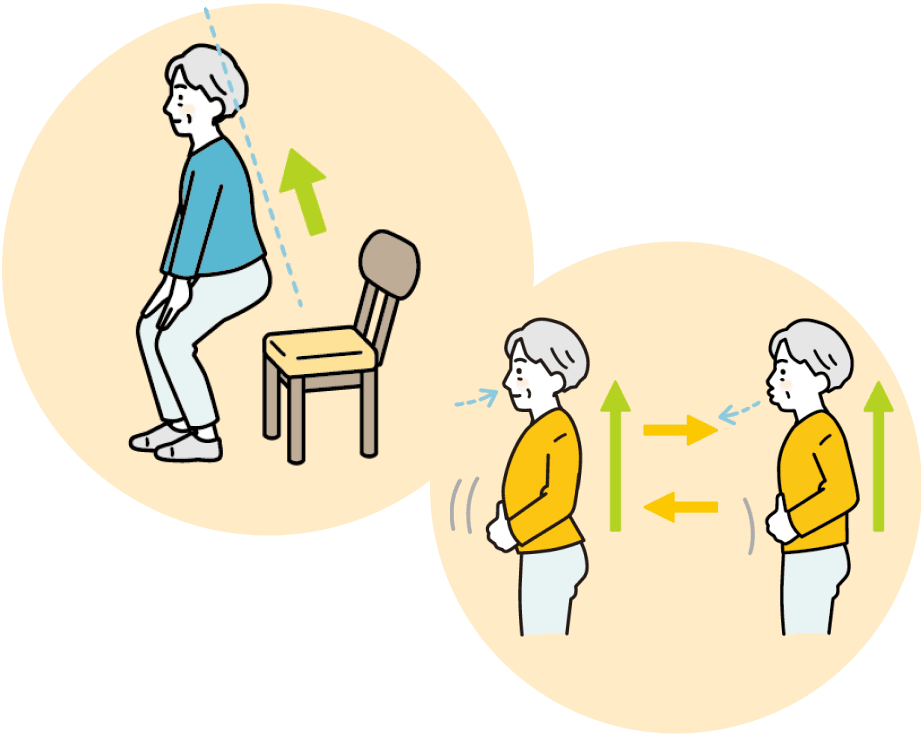

- 長時間座っていると感じたら

定期的に立ち上がる - 深呼吸しながら

お腹をへこませる

日頃からできる“体の備え”

3つのポイント

- 朝夕1回ずつ

- 呼吸を止めずに

- 痛みのない範囲で

今日からできる!1分かんたん体操

すきま時間に1分だけ!簡単にできる体操を紹介します。

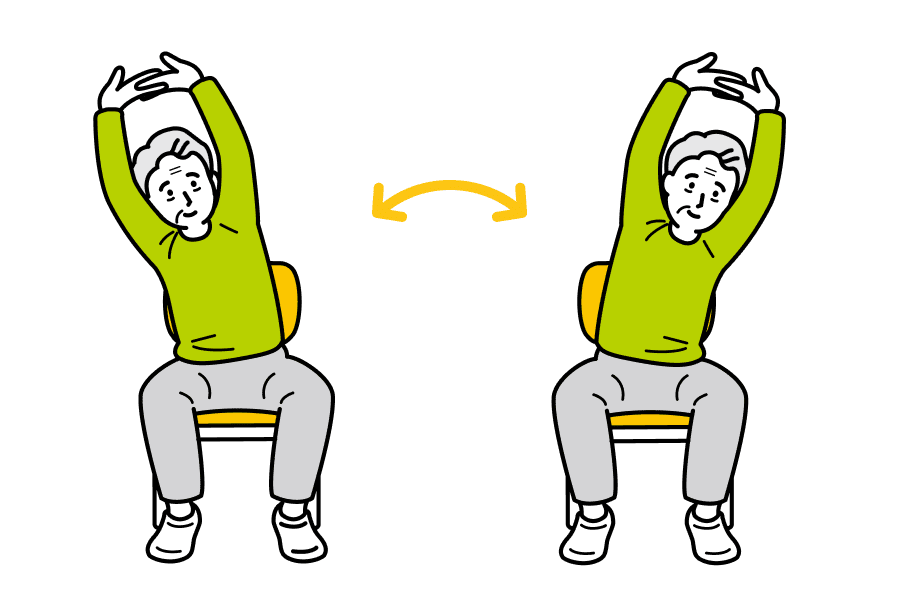

体をゆるめてスッキリ!腰痛ケア

血行不良や筋肉が硬くなると、痛みを感じやすくなります。こまめに体を動かしてリフレッシュしましょう。

動き方

手を頭の上でくみ、 体を左右にゆっくり倒す

目安

左右10秒ずつキープ

ポイント

体を前後や斜めに倒すと腰回り全体を伸ばすことができます

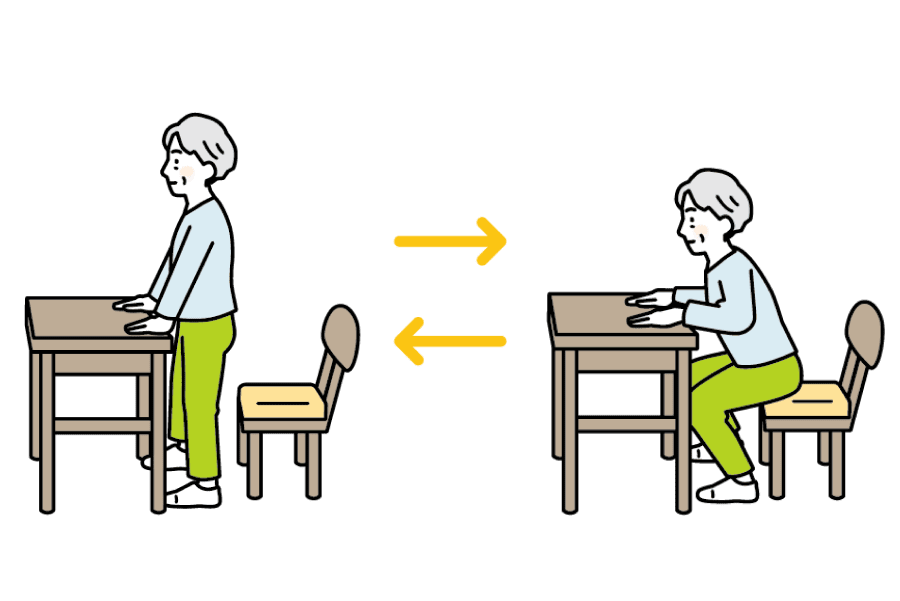

動けるからだ作り!筋力アップエクササイズ

太ももとお腹を使うスクワット。継続することで、いつまでも自分の足で歩き続けることが目指せます。

動き方

- 脚を腰幅にひらく

- 机等の支えに手を添え、

立ち・座りを繰り返す

目安

3秒で立ち、3秒で座るペースで10回

ポイント

椅子から少しお尻を浮かせるところでキープすると、さらに効果的!